棕櫚・シダ箒の持つ深い歴史を、

人の手で大切に繋いでいきたい。

Broom Craft’s palm broom

01

What is a palm?

ヤシ目ヤシ科の常緑高木です。

ヤシの木のように温暖な地域でまっすぐ高く育ち、幹の上の方に葉が広がるのですがヤシとは違い幹はあまり太くならず葉は八つ手のような形になるのが特徴です。

日本には、平安時代に中国から持ち込まれたという説があり1851年(嘉永4年)発行の紀伊国名所図会(旅行情報誌)にも産物-棕櫚皮と記載されており、当時から和歌山の名産だったことが窺えます。

幹を覆っている皮を加工して縄や箒(ほうき)、たわしの原料として、幹は非常に堅く、寺院の鐘木(鐘描き棒)として、葉は蝿叩きなど、それぞれ利用されてきました。

棕櫚の花言葉は「勝利」と云われ、縁起物として、古代オリンピックにはメダリストに棕櫚の葉を渡していたという記述もあります。

02

Reason for production

箒の製作を始める前、なにか商品開発に繋がればと様々な業種の職人さんを訪ね回った時期がありました。

どの業種の職人さんも後継者不足に悩み、口をそろえて「ワシの代で終わりや。」とおっしゃるのです。

そんな中、京都の老舗店から「シダ箒」(京都では庭箒や京箒と言います)の職人さんが途絶えてしまい、深海産業で作れないか?とのお問い合わせがあり、自分たちでなんとか復活させて形にしたいとの思いが涌き上がってきました。

以前、京都の箒職人を訪ねた際にいただいていた箒を解体し、重さを量ったりしながら見様見真似でシダ箒を完成させました。

03

It's done, but...

シダ箒を納品すると、すぐに先様から穂が抜けやすいとのご指摘を受けました。

「どうしたら穂が抜けにくい箒が出来るのか」社内で議論と試作を重ね、穂が抜けにくい箒の開発に成功しました。

棕櫚箒では抜けにくい構造と意匠性などを併せ特許を取得しました。

04

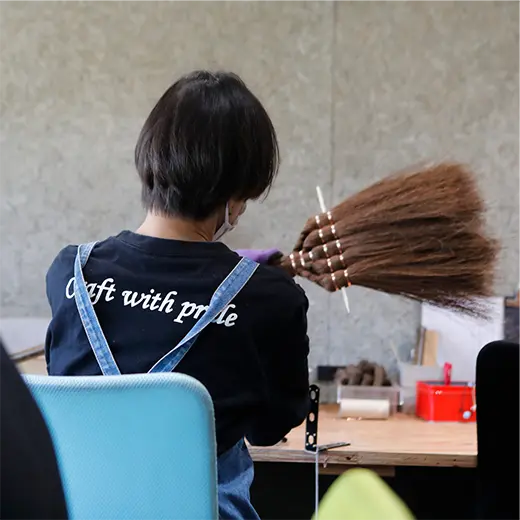

Broom Craft's manufacturing

箒を製作できるようになった私たちは、2019年、世界中のどなたにも、あっ箒屋だなとご理解いただけるようにとBroom Craftという名前でブランドを立ち上げました。

私たちは、自社工房で製作出来る強みを生かし、御客様からのご要望や4名の女性職人の、生活に直結したアイデアをもとに新商品の開発を行っております。

日常生活で使いやすい、使って楽しい棕櫚製品を目指して常にアップデートを続け、これからもずっと使い続けていただけるものを目指しております。

05

Craftsman Training Project

現在、棕櫚の産地であった和歌山県では棕櫚皮を剥ぐ職人さん、棕櫚箒を製作する職人さんが減少し、どちらも数軒になってしまいました。

京都では箒職人が途絶えてしまい、このままでは和歌山でも同じような道を辿るのではと危惧しております。

どのようにして技術を繋いでいけば良いのか、若手職人を育成するのかを考え、「職人育成プロジェクト」を立ち上げました。

また、原材料の棕櫚繊維は国内産よりも箒に適したものを輸入して調達しております。

06

Japanese palm broom

棕櫚の箒は細かいホコリもお掃除出来るのが特徴です。

フローリングや畳と相性が良く、掃除機とは違い隅々までホコリが取れます。

弊社独自の穂が抜けにくい製法や強度を持たせるための三つ編みの意匠性などで特許を取得しております。

製作には時間が掛かり、完成までお待ちいただく場合がありますが、和歌山県海南市の自社工房で一本一本手作りで製作しております。

07

Palm kitchen brush

両端をまっすぐカットした「棒たわし」や「ささら」といった商品が一般的ですが、片方を斜めにカットすることによって、フライパンや鍋の曲面にしっかりフィットするようになり、使い心地が向上しました。

斜めカットなどで特許を取得しております。

08

What We Aim to Achieve

棕櫚製品が和歌山名産の「みかん」「梅干し」と肩を並べることができるようになればと考えております。

また、以前のように箒が一家に一本といったように生活の一部になればいいなと考えております。

地元の小中学校に出張授業に伺うと、棕櫚を知らない子供たちも多いです。

先ずは棕櫚を知っていただくところから進めてまいります。